I. 서 론

II. 농악의 ‘기조음’ 전개 양상

2.1 농악에 반영된 Geophony

2.2 Biophony

2.3 Anthrophony

III. 농악의 ‘신호음’ 전개 양상

IV. 농악의 ‘표식음’ 전개 양상

V. 결 론

I. 서 론

‘사운드스케이프’란 캐나다의 학자이자 작곡가 머레이 쉐이퍼(R. Murray Schafer)에 의해 1969년에 본격적으로 제창된 개념으로, 소리와 경관의 복합어로서 소리의 경관/풍경, 곧 청각적 경관을 의미한다.[1,2]

‘사운드스케이프’ 관점에서의 소리 연구가 가져온 학계에의 주요 변화를 보면, 모더니즘시대 음악의 음악/비음악의 대립적 관계의 해체, 융복합적-학제적 지향성, 환경-생태학적 지향성, 요소주의의 배척과 맥락주의로의 전환, 기계론적 관점의 환경에서 의미론적 관점의 환경으로의 전환, 청각문화의 회복 지향성, 과학과 예술의 통합적 조화 지향성 등이다.[2]

기존의 ‘소리’ 또는 ‘환경음’ 연구는 ‘음압레벨’ · 스펙트럼 등 일반인들에게는 익숙하지 않은 물리학의 한 분야였지만, 소리가 자연 속에 있는 그대로의 형태로서의 소리로 다루어지고, 그것을 다루는 학문 방법도 협소한 물리학적 관점만이 아니라, 종합적이고 학제적 관점에서 우리에게 들려오는 ‘소리’를 있는 그대로의 형태로 취급하는 자세로 다루게 되기 때문에, 소리의 자연-생태를 다루게 되었다. 그럼으로써 소리를 환경-생태학적으로 접근하게 되어 소리와 그것이 놓여지는 맥락과의 관계를 적극적인 연구 대상으로 삼는 소리생태학의 방향으로 전개되고 있다.

종래의 전통적인 음향학은 개개의 소리를 분해하여 그것들의 음향적 성질만을 찾는데 집착해 왔지만, ‘사운드스케이프’ 관점에서는 소리를 개개로 분리하여 취급하는 것이 아니라 소리를 소리환경 전체 속에서, 나아가서 시각까지도 포함하는 종합적인 의미를 갖는 풍경으로서 파악하려고 하는 자세를 견지한다. 이렇게 되면, 소리를 그 장소의 전체 소리환경, 그 소리가 들리는 전체적 사운드스케이프 맥락 속에 위치시키는 것이 가능하게 된다.[3] 즉 요소주의의 배척과 맥락주의로 전환되어 가고 있음을 말한다. 소리의 이러한 사회적 맥락에 관해서 쟈크 아탈리(Jacques Attali)는 매우 정치적인 문제로 제기하기도 한다.[4]

최근 들어, 우리나라 연구의 방향도 학제적 연구가 급격하게 강화되면서 인문사회과학과 자연과학 계열 간의 융합적인 방향을 지향하는 연구가 상당수 산출되고 있다. 이러한 사례 중에 대표적인 분야 중의 하나가 바로 ‘사운드스케이프’ 분야의 연구이다.

지금까지 나온 ‘사운드스케이프’ 관련 논의들을 학문 분야별로 검색해 보면, 매우 광범위하고 다양해서, 건축-공학 분야 150편 정도로 압도적으로 높다. 이 분야에서 학문적 연구가 그만큼 가장 활발한 것으로 파악된다. 교육학 분야 21편, 디자인 분야 19편, 환경-생태학 분야 21편, 문학 분야 13편, 음악-음향학 분야 14편, 미디어-커뮤니케이션학 분야 4편, 영화-영상학 분야 4편, 조경학 분야 6편, 관광학 분야 5편, 임학 · 연극학 · 무용학 · 정치학 · 종교학 · 의학 · 지리학 · 예술학 · 문화학 · 주거학 · 스포츠학 · 융합학 · 색채학 · 인지론 분야에서 한 두 편씩, 매우 다양하게 나타나고 있다.[5]

이 연구사 검토에서 발견되는 가장 큰 특징은 첫째, 사운드스케이프 관련 연구는 건축학 · 공학 · 디자인학 · 교육학 · 등 실로 자연과학 · 인문-사회과학 · 예술학 등 거의 모든 학문 분야에 걸쳐 매우 광범위하게 연구되고 있다는 점이다. 둘째, 분야별로는 건축 · 공학 분야의 연구가 가장 압도적인 비중을 차지하고 있으며, 그 다음으로 교육학 분야, 디자인 분야, 환경-생태학 분야, 문학 분야, 음악-음향학 분야 순으로 그 비중이 나타나고 있다. 셋째, 그런데 본고에서 다루고자 하는 예술 및 공연 분야에서, 구체적으로는 한국 전통 민속예술인 농악 분야를 다룬 연구는 아직 나오지 않고 있다. 특히 사운드스케이프 관점에서의 농악 분야 연구는 아직 한 편도 없는 것으로 파악된다.

농악은 상식적인 레벨에서 보더라도 소리 중심 특히 타악기 소리 중심으로 조율되는 공연예술 양식임에도 불구하고, 아직까지 이러한 방향과 관점에서의 본격적인 연구가 단 한 편도 나오지 않고 있다는 것은 매우 이례적이다. 따라서, 본 연구는 사운드스케이프 관점에서 한국 전통 농악의 사운드스케이프적 성격과 특성을 고찰해 보고자 한다. 그 구체적인 방법으로는, 머레이 쉐퍼가 제시한 ‘사운드스케이프’ 관련 소리 분석의 3가지 분야인 기조음(keynote sounds) · 신호음(signals) · 표식음(sound mark)이란 세 가지 카테고리에 걸쳐서, 농악의 소리 조율 양상을 고찰해 보고자 한다. 물론, 이러한 연구는 아직 시도 단계에 있기 때문에 그 한계가 분명한 것은 사실이나, 농악이 그 어느 전통 공연예술보다도 특히 ‘소리’ 중심의 조율 방식을 취하고 있다는 점에서 이러한 방향의 연구 시도를 촉구하고 있다.

II. 농악의 ‘기조음’ 전개 양상

한국문화에는 청각 중심의 ‘사운드스케이프’의 문화 기호들을 많이 발견할 수 있다. 예컨대, 한국신화의 천지창조 편을 보면, 태초에 제일 먼저 나타나는 것이 어떤 시각적 형상인 ‘랜드스케이프’로 드러나는 것이 아니라, ‘소리’에서부터 시작되어 천지창조가 이루어졌다든가 혹은 ‘피리소리’로 나라를 다스린다든가 하는 ‘사운드스케이프’ 신화들이 존재한다.[6]

그리스‑로마 헬레니즘의 세계 조율 방식은 대체로 ‘시각중심’의 조율 방식으로 랜드스케이프의 방향을 취하고 있어서 그리스‑로마의 가장 처절한 형벌은 사람이 앞을 볼 수 없게 하는 것이다. 그리스의 대표적인 희곡 작품인 《오이디푸스 왕》에서 오이디푸스는 자신이 근친상간의 죄악을 범한 범인임을 인식하는 순간, 스스로 자신의 눈을 찔러 세상을 보지 못하는 벌을 내린다. 이에 비해, 헤브라이즘의 세계 조율 방식은 ‘청각중심’으로 ‘사운드스케이프’의 조율 방향을 취하고 있다. 그래서 기독교에서는 ‘신을 본다’고 하지 않고, ‘신의 음성을 듣는다’라고 한다. 이것은 신을 보는 대상이 아니라, 그 소리를 들려주는 실체로 인식함으로써, ‘사운드스케이프’의 방향을 취하고 있다.

한국의 전통 공연예술에서도 민요 · 판소리 · 농악과 같은 공연예술은 전반적으로 랜드스케이프의 방향이 아닌, ‘사운드스케이프’의 방향을 취하고 있다. 특히 농악은 소리의 순수성을 전체적으로 타악 소리 중심의 ‘사운드스케이프’의 측면에서 세상을 ‘조율’하는 방향을 지향하는 가장 대표적인 전통 민중공연예술 양식 중의 하나이다.

농악은 애초부터 어떤 악보나 정해진 기록체계에 의존하고 있지 않았다. 단지 우주-자연의 소리처럼 인간의 집단‑무의식과도 연관되는 집단적 ‘기억장치’에 의해서 주로 타악기의 소리를 중심으로 청각 중심의 순수 세계를 조율하면서, 전승 · 전파되고 또 변이 되어 왔다. 악보나 기록이나 재현 가능한 어떤 가시적 자료도 원래는 없었고, 소리에 관한 ‘기억’ 형태로만 존재했으며, 있는 것은 그것에 관한 ‘체험 공동체’의 소리 중심의 ‘기억’만이 그 전승 주체 공동체에 있을 뿐이다. 그러나 그 기억이 작동하는 것은 천둥소리와 빗소리처럼 어떤 특정한 환경이 조성될 경우에만 호출되고 현상화 되어 나타났다.

농악은 본질적으로 우주의 소리, 이를테면 자연 속의 천둥소리나 빗소리처럼 ‘기억’에 의존하여, 소리 중심의 세계 조율 방식으로 존재하면서 인간과 사회를 조율한다. 기후 변화가 심해질 때 천둥소리가 나타나고, 기압골이 서로 부딪칠 때 빗소리가 존재하는 것처럼, 농악의 소리도 초기에는 인간 사회의 주기적인 사계절 생활 리듬의 변화에 따라, 음력 정초의 마당밟이, 오월 단오 놀이판, 한여름의 농사철 논매기 두레 노동판, 한가위의 추석놀이판 등에 나타난다. 그런 주기적 생활 리듬의 요구가 없으면 공동체 사회의 전면에서 농악은 사라진다.

‘기조음’이란 음악용어의 주음(keynote)에서 만들어진 말로, 시청각적 지각에 있어서 이 기조음은 모든 소리를 지각하는 조율의 기초가 되며, ‘의식적으로 들려줄 필요는 없으나 결코 놓쳐서는 안 되는 소리’를 말한다. ‘땅’(ground배경)과 ‘지도’(figure도형)의 관계로 비유하자면 이것은 ‘땅’에 해당하는 것이다. 다른 말로 하자면, 기조음은 특정 사회에서 끊임없이 들리는 소리이며, 다른 소리의 배경을 형성하는 데 충분할 정도로 자주 들리는 소리를 뜻한다. 예컨대, 해변 마을의 바다 소리가 이에 해당한다. 이 기조음은 의식적으로 지각되지는 않지만 다른 신호음의 지각에 관여하는 인자로 작용하는 특징이 있다.[1]

따라서, 농악의 기조음은 농악을 구성하고 전개해온 전통 마을 공동체 사회에 끊임없이 들려온 소리이다. 이러한 농악의 소리는 음력 정초부터 보름날까지 마을에서 이루어지는 정초 ‘마당밟이’에서부터, 단오, 백중놀이, 이사(집들이)굿 등에 이르기까지 우리 땅에 전승되어 왔다. 이런 주기적 세시풍속 생활 리듬의 농악 소리들은 농악 소리의 ‘배경’을 형성하는 데 충분할 정도로 자주 들려온 소리이다. 농악의 이러한 소리들은 마을공동체의 ‘기조음’으로 이어 왔다고 볼 수 있다.

그러므로, 우리는 농악의 이러한 기조음을 구성하고 전개해온 공동체 사회의 소리 환경에 먼저 주목해야 한다. 실제로 농악의 소리를 구성하고 전개해온 공동체는 주로 농민들이며, 농민들의 기본 생활환경은 농촌의 삶을 구성하는 일련의 자연-인문 환경이다.

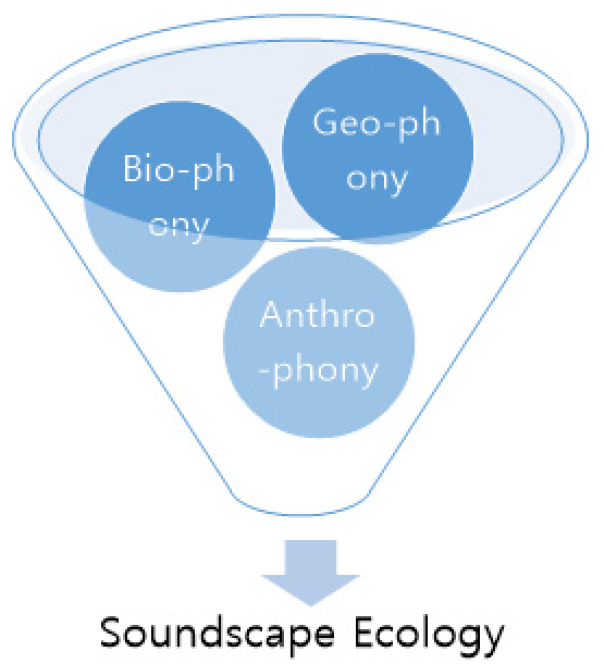

농악의 소리환경과 관련된 사운드스케이프 생태학(Soundscape Ecology) 측면에서 보면, Geophony, Biophony, Anthrophony 같은 것들이 농악 속에 반영되어 나타나고 있어서 흥미롭다. Pijamowski et al.[7]는 Fig. 1에서 보는 바와 같이 Geophony, Biophony, Anthrophony로 구성된 Soundscape Ecology를 개념을 제시하였다. 이 개념은 경관 단위의 다양한 시·공간적 규모에서 나타나는 음향 패턴으로, 모든 종류의 무생물 ·생물 · 인위적인 소리를 대상으로 하며 이들의 구성 및 변화, 상호 영향을 연구하는 학문으로 유사 분야를 포함하는 광의의 개념이다. 본고에서는 농악의 기조음을 이 세 가지 관점에서 고찰해 보고자 한다.

2.1 농악에 반영된 Geophony

‘Geophony’는 자연이 만들어내는 소리, 즉 무생물 소리를 말하는데, 농악 연행자들에게는 농악의 각 악기 소리들이 자연 소리의 반영으로 인식하고 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 농민-공동체의 음악으로서의 농악은 공동체 삶의 풍요를 기원하는 무의식적-의식적 염원을 반영한다. 풍농의 가장 중요한 조건인 천지-자연의 조화로운 변화를 염원하는 것이다.

전통 농촌사회에서는 그러한 염원의 필수 조건인 기후 변화의 근본 요인이 되는 천둥소리 · 벼락소리 · 바람소리 · 빗소리 등을 각각 징소리, 쇠/꽹과리소리, 북소리, 장구소리 등으로 대응시켜 반영-인식하고 있는 사례들을 발견할 수 있다. “예술가의 책임은 자연의 방식을 모방하는 것이라는 발견”[8]과 같이 의식적이든 무의식적이든 간에 자연의 소리를 농악으로 모방하여 표현하였던 것이다. 주지하다시피 농악에 사용되는 악기는 꽹과리 · 징 · 장구 · 북 · 소고 · 날나리/태평소 등이 있다. 예컨대, 전통 농악대의 편성을 징 · 꽹과리 · 북 · 장고의 사물(four main instruments)로만 편성하는 ‘사물놀이’의 경우에서도, 사물은 우주적 질서를 구현하는 네 가지 연장으로 인식하여, “쇠가 쨍쨍거리는 것은 천둥 번개와 흡사하고, 징의 지속적 울림은 바람과 유사하며, 장구가 잦게 몰아가는 현상은 비와 관련이 되고, 둥실대는 소리를 주는 것은 북으로 구름과 비교된다.”[9,10,11]는 식의 인식을 보여주고 있기도 하다. 여기서 구름을 북에 비유한 인식의 차이는 사운드스케이프 측면에서 볼 때 구름은 소리가 나지 않으므로 geophony 측면에서 인식되어 언급된 것으로 볼 수 있다. 이렇듯 사물의 합주는 자연의 소리가 함께 어우러지는 현상을 나타낸 것으로 자연의 조화를 기본으로 하고 있다.[10,11] 이 중에서 농악의 필수적인 악기는 바로 ‘꽹과리 · 징 · 장구 · 북’ 등의 이른바 ‘사물’이기 때문에, 여기서는 농악의 사운드스케이프 논의로서 이 4가지를 집중적으로 다루어 보고자 한다.

이러한 농악에서의 Geopony적 요소들에 관해 농악 관련자들의 인식과 의식 정도가 어떠한가를 파악할 필요가 있다. 이를 위해 2024년 9월에서 11월까지 현재 전국의 주요 무형유산으로 지정된 농악 단체들의 예능보유자 혹은 농악 관련 전문가들 49명을 대상으로 인터뷰와 설문조사를 통해서 조사 분석하였다. 그 결과 꽹과리는 100 %(49명)이 천둥·벼락치는 소리로 인식하고 있었다. 징은 천둥소리 60.22 %(30명)와 바람소리 38.78 %(19명)로 인식되고 있었다. 장구도 비소리 81.63 %(40명), 바람소리 18.37 %(9명)로 나뉘어 인식되고 있으나, 비소리가 압도적으로 많았다. 북은 구름소리 59.18 %(29명), 바람소리 40.82 %(20명)로 나뉘어 인식하고 있는 것으로 나타났다.

이 내용을 도표화하면 Table 1과 같다.

Table 1.

Expert survey results on Nongak instruments based on responses from 49 participants.

Table 1에 나타나는 조사 결과를 근거로 해서, 농악에 반영되어 나타나는 Geophony적 양상을 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

2.1.1 꽹과리 소리: 번개/벼락/낙뢰치는 소리

먼저, 농악에서 가장 중시되면서 전체 농악 소리의 리더 역할을 하는 꽹과리 소리의 Geophony 반영 양상을 살펴보면, 꽹과리 소리가 번개 · 벼락/낙뢰 · 천둥소리를 반영하는 것으로 나타났다.

이것은 전체적으로는 꽹과리 소리가 ‘천둥소리’를 반영한다고 보는 점에서는 공통적이지만, 그 세부적인 차이를 보게 되면, 진안 중평농악 예능보유자 고 김봉렬 옹의 제보 경우에는, 꽹과리 소리를 번개/벼락치는소리로 인식하고, 징소리를 천둥소리로 보고 있다는 점에서 설문조사와 차이가 있다.

즉, 김봉렬 옹은 꽹과리 소리는 천둥소리가 나기 전에 빛이 번쩍번쩍하면서 날카롭게 내리치는 벼락 치는 소리를 반영한 것으로 보았다. 이에 비해 징소리는 같은 계통의 소리이긴 하되 번개 다음으로 나는 “우루루루 우루루릉” 하는 천둥소리를 반영한 것으로 본다는 것이다.

이러한 Geophony의 경향은, 꽹과리와 징 같은 금속악기 소리를 낸다는 점에서 같은 부류의 자연 소리를 반영하면서도 그 자연 소리의 다른 측면을 반영하는 것으로 파악하고 있다는 점에서, 다른 제보자들의 그것과 차별화되며, 또 그만큼 좀 더 세밀한 관찰력을 보여주고 있다.

또 한 가지 여기서 돋보이는 것은, 꽹과리 소리를 자연의 청각적 이미지인 ‘벼락/낙뢰’ 소리뿐만이 아니라, 시각적 이미지인 ‘번개’까지도 포함해서 반영하고 있다는 점이다. 이러한 감각의 공감각적 비유 표현은 청각뿐만 아니라 시각까지도 청각화 하고자 하는 농악의 ‘사운드스케이프적’ 양상을 잘 반영하고 있는 것으로 판단된다.

이러한 기저음 인식은 농악-공동체 구성원 자신들이 농악 소리 중에서 꽹과리의 소리가 자연에서의 ‘벼락 치는’ 소리 혹은 ‘천둥소리’를 그 기저음으로 하고 있다는 인식을 보여주는 것으로 해석할 수 있다. 실제로 일반인들의 귀로도, 징·꽹과리·북·장구 소리 중에서도 꽹과리의 ‘깨어지는 듯 찢어지는 듯한 타격음’의 특징을 자연의 소리 중에서 벼락 치는 소리와 가깝다고 느낄 수 있다.

이러한 꽹과리 소리의 Geophony 현상은 앞의 Table 1에서 본 바와 같이 진안 중평농악뿐만 아니라, 다른 여러 곳의 주요 농악에서도 나타나고 있다는 점에서, 이 농악-공동체 전체의 소리 인식을 반영하는 것으로 해석할 수가 있다.

한편, 이러한 농악의 사운드스케이프적 인식은 농악의 소리가 농사의 풍요를 가져오는 자연 현상의 주요 소리들을 잘 반영하여 이러한 소리들의 조화를 통한 풍년을 기원하는 방향으로 조율되고 있음도 알 수 있다.

2.1.2 징소리: 천둥소리

앞의 Table 1에 나타난 바와 같이, 농악의 징소리는 ‘천둥소리’와 ‘바람소리’를 반영한 것으로 보는 두 가지 견해가 나타나고 있다.

진안 중평농악에서 이 징소리를 ‘천둥소리’로 보는 경우는 이 징소리가 천둥소리와 같이 “우루루룽 쿵, 우루루룽 킁” 하고 크게 울린다는 점에서 그렇게 본다고 한다. 또한, 이 소리를 ‘바람소리’로 보는 경우에는, 바람이 강하게 불 때 징소리처럼 “윙―”하고 나는 점에서 그렇게 생각해 왔다고도 한다.

주지하다시피, 농악에서의 징소리는 농악 굿가락 전체의 틀, 곧 ‘한배’를 잡아주고 마련해 주는 역할을 하기 때문에, 이 징소리를 자연 현상 소리들 중에서 그 소리의 파장이 가장 길고 음폭이 가장 넓으며 그 지속기간도 가장 긴 ‘천둥소리’의 반영으로 본 것은 상당한 타당성이 있다고 보여진다.

2.1.3 북소리: 바람 소리

또한, Geophony의 관점에서 볼 때 북소리는 자연 현상 중에서 ‘바람 소리’와 ‘구름’을 반영하는 것으로 나타나고 있다.

우선, 북소리를 ‘바람소리’로 보는 이유는 이 소리가 바람이 불어와 사물에 부딪치면 ‘부―욱’하는 소리가 난다고 해서 이렇게 본다고 한다. 이러한 Geophony적 반영은 같은 소리의 차원을 반영한 것이기 때문에 그 이유를 상식적인 차원에서도 바로 알 수가 있다. 그런데, 이 북소리가 ‘구름’을 반영한 것으로 보는 것에 대해서는 설명이 좀 더 필요할 것 같다. 제보자들의 제보에 의하면, 구름이 하늘에 ‘둥둥’ 떠가는 모습이 북소리가 ‘둥둥’ 하고 나는 소리와 비슷하기 때문에 이렇게 본다는 설명을 한다.

그렇다면, 이러한 Geophony적 반영은, 결국 앞의 꽹과리소리에서의 ‘번개’의 반영과 같이, 시각적 이미지를 청각적 대상으로 반영한 것이 된다. 그렇다면, 이 경우도 앞의 ‘번개’의 사례와 같이 시각적 자연현상까지도 , 곧 ‘랜드스케이프적’ 자연 현상까지도 청각화 하고자 하는, 농악의 ‘사운드스케이프적’ 경향성을 잘 보여주는 사례로 볼 수 있겠다. 이러한 사례들은 농악-공동체가 자연의 소리 곧 기저음 중에서 ‘바람소리’를 농악의 북소리로 반영한 것으로 해석할 수 있다.

예로부터, 농촌에서는 ‘우순풍조’ 곧 바람이 순탄하고 조화롭게 불어야만 풍년이 든다고 생각해 왔는데, 이러한 자연에의 인식은 자연적 토대 위에서 생존과 생활을 영위해온 농민·농악인들에게 바람 역시 중요한 문제였다. 이러한 무의식적 인식에 근거하여, 자연의 소리 곧 기저음 중에서 ‘바람소리’가 농악-공동체에 있어서 농악 악기 소리 중에 ‘북소리’로 반영된 것이다.

2.1.4 장구소리: 빗소리

한편, 앞의 Table 1을 보면, 전통 농악공동체에서는 자연의 소리 중에서 빗소리를 내는 것은, 일부사람들은 바람소리로 인식하는 경향이 있긴 하였지만 대부분 ‘장구소리’라고 인식하고 있음을 알 수 있다. 이러한 인식은 조사대상 제보자들 모두가 공통적으로 이렇게 나타나는 현상이기 때문에, 그만큼 장구소리를 자연 현상 중에서 ‘빗소리’로 인식하는 경향은 매우 일반화된 경향으로 판단된다.

이러한 일련의 인식은 개인의 인식 차원을 넘어선 농악-공동체가 토대를 두어 살아야만 하는 농업환경에 있어서 빗소리와 바람 소리의 조화 곧 ‘우순풍조’가 되어야만 풍년이 든다고 생각하는 자연환경적 인식에 근거하고 있는 것이다.

이상의 ‘기조음’ 인식을 종합해 보면, 농민-공동체의 음악인 농악은 농민들의 삶의 기본 토대인 농업 풍년의 염원을 반영하고 있다. 풍농의 가장 중요한 조건인 조화로운 기후 변화는 이러한 염원의 필수 조건이 된다. 그러므로 기후 변화의 근본 요인인 천둥소리 · 벼락소리 · 바람소리 · 빗소리를 농악 소리에 기저음으로 반영하고 있다. 그 반영의 방법은 자연의 소리를 다음과 같은 방식으로 반영하는 것이다. 즉, 번개/벼락/천둥소리→꽹과리 소리, 천둥/바람소리→징소리, 구름/바람소리→북소리, 빗소리→장구소리 식의 사운드스케이프적 반영이 되는 것이다.

이러한 ‘기조음’ 인식의 좀 더 근원적원형적인 근거는 우리 민족의 가장 오래된 신화적 원전인 ‘단군신화’에도 다음과 같이 나타나고 있어서 우리의 주목을 끈다.

고기(old records)에 이르기를, 옛날에 환인의 서자 환웅이 있어, 항상 천하에 뜻을 두고, 인간 세상을 몹시 바랐다. 아버지 환인이 아들 환웅의 뜻을 알고, 삼위태백을 내려다보니, 가히 널리 인간을 이롭게 할 만한지라, 이에 천부인 3개를 주어, 내려 보내어 세상을 다스리게 하였다. 환웅은 삼천 명의 무리를 이끌고, 태백산 정상(태백은 지금의 묘향산이다) 신단수 아래로 내려와, 그곳을 신시라고 하니, 이분을 일러 환웅천왕이라 한다. 장차 풍백 · 우사 · 운사를 거느리고, 곡식 · 수명 · 질병 · 형벌 · 선악을 주관하고, 무릇 인간사 삼백 육십여 가지를 주간하여, 인간 세상을 다스려 교화하였다.[12]

이 기록에서 우리의 주목을 끄는 것은 환웅이 “풍백 · 우사 · 운사를 거느리고 (중략) 인간 세상을 다스려 교화하였다.”는 내용이다. 한국 민족신화에 나타나는 이러한 기록에 대해 학자들은 대체로 한국 민족이 ‘풍백 · 우사 · 운사’ 곧 바람 · 비 · 구름을 중시해야 하는 농경민족임을 암시하는 것이라고 해석하고 있다.[13] 여기서, ‘풍백 · 우사 · 운사’는 각각 바람소리 · 빗소리 · 구름을 의미한다.

이러한 해석을 농악에 관한 사운드스케이프적 논의에 적용해 보면, 우리 민족은 이러한 바람소리 · 빗소리 및 이와 직결되어 있는 천둥소리 · 벼락소리를 신화시대부터 중요한 ‘기조음’으로 인식해 왔으며, 이러한 소리 인식의 집단무의식은 오늘날의 한국 농민들의 농경의식에까지 전승되어 왔고, 이러한 인식의 전승이 바로 농악의 ‘기조음’ 인식에 반영된 것으로 해석할 수 있다.

자크 아탈리의 언급을 빌어보면, 소음을 비롯한 음은 그 자체로 존재하는 것이 아니라 그것이 새겨진 시스템과 관계 안에서 존재한다[4]는 주장처럼, 농악의 시스템 안에서 농악기 소리가 어떠한 정체성을 드러내는지를 파악하는데 도움을 준다.

2.2 Biophony

‘Biophony’는 사운드스케이프 생태학에 있어서 생명체에 의해 생성되는 소리를 말한다. 이러한 소리들은 특히 농촌 마을-공동체의 주기적 생활 의례인 정초 마을굿/당산제를 지낼 때에 가장 강렬하게 발현된다. 이 시기가 되면, 농산어촌 마을- 공동체에 살고 있는 소 · 돼지 · 개 · 닭 · 염소 등 가축들의 소리부터, 까치를 비롯한 마을 주변 산자락에서 들려오는 온갖 새소리들, 인간과 뭍 생명체들이 공생 · 공존하는 소리적 실천의 장이 마을 농악의 굿판에서 직간접적으로 연관된다. 이러한 사례는 특히 정읍시 옹동면 매정리 내동 마을 당산제 같은 사례에서 광범위하게 실현된다.[14] 이 마을 정초 당산제에서는 마을에서 기르는 소 · 돼지 · 염소 등 여러 가축들을 이 당산제 행사에 참여하게 하여, 농악을 중심으로 이루어지는 굿판에 동참하게 한다.

이러한 사례는 기조음 중에서도 생태적 사운드 곧 ‘Biophony’의 중요한 사례로 보이는 것들이다. 이러한 생태적 소리들은 농악이 중심 공연으로 연행되는마을-공동체의 축제 기간인 설날 이후 연초에 행해지는 당산제 기간 동안에 마을의 주요 ‘기조음’으로 존재해 왔다. 일 년 내내 변화되는 자연-생태의 변화에 따라 각종 생명체들의 소리 또한 농악판과 어우러졌다.

또한, 이러한 ‘Biophony’의 대표적인 사례를 우리는 호남좌도농악에서 발견할 수가 있다. 즉, 호남좌도농악에서는 자연의 소리 중에서 ‘소쩍새 소리’를 모방한 소리를 이른바 ‘영산가락’이라고 하여, 상쇠가 연주를 하기도 한다.[15] Biophony의 관점에서 보면 자연의 소리를 ‘기조음’으로 농악에 반영한 것이다. 이렇게 ‘영산가락’을 ‘소쩍새소리’와 관련지어 인식하고 있는 경우는, 호남좌도농악 지역인 진안 중평농악·임실 필봉농악 · 남원 독우물 농악 · 곡성농악 · 구례 잔수농악·화순 한천농악 등이다.[15,16]

2.3 Anthrophony

‘Anthrophony’는 사운드스케이프 생태학에서 인간에 의해 생성되는 인위적인 소리를 말한다. 역사적으로 볼 때, 농악의 소리를 내는 악기들은 맨 처음 원시수렵시대에서부터 동물 가죽으로 처음 만든 북 · 장구 · 소고 등을 시작으로 해서, 청동-철기시대의 산물인 징 · 꽹과리 · 나발 · 새납 등의 악기들이 제작되고 추가됨으로써, 점차 농악 악기가 구색을 갖추게 되었다. 이것은 인간이 인간적인 소리를 내는 악기를 만듦으로써, 결국 Anthrophony를 이루어내게 되었다는 것을 의미한다.

이러한 과정에서 이루어진 농악의 소리는 기원적인 관점에서 보면, 원시제천의식에서부터 그 기원이 확인되는 제의적인 축원농악, 초기 집단경작 노동에서부터 그 기원이 확인되는 노작농악, 그리고 좀 더 발전된 기금을 추렴을 목적으로 하는 걸립농악, 그리고 마지막으로 관람자들에게 공연자들의 연예 능력을 보여주기 위한 연예농악 형태로 변천되어 오면서[19] 농악의 Anthrophony 또한 부단히 변모 변천되어 왔다.

특히 새로운 악기의 도입에 따른 그 소리 재료의 성질과 리듬에 따른 변화는 매우 당연하고도 중요한 것이다. 금속악기인 꽹과리 · 징 및 가죽악기인 장구·북은 같은 재질이라 하더라도 연주에 따라서 Table 2에서 보는 바와 같이 그 구실은 다르다.

Table 2.

Materials and properties of Nongak instrument.[9]

Property Instrument | Material | Rhythm | |||

| Segmentation | Implication | Initiative | Coordination | ||

| Kkwang-Gwari | Metal | ++ | - | ++ | - |

| Jing | Metal | - | + | - | ++ |

| Jang-gu | Leather | ++ | - | + | - |

| Buk | Leather | - | + | - | + |

쇠는 리듬을 잘게 가르고 판을 주도하여 이끌지만, 징은 꽹과리에 기저 리듬을 생성해 나아가면서 리듬을 한 무더기로 감싼다. 장구가 리듬을 잘게 가른다면, 북은 장구의 원박을 생성해주는 역할을 한다.

징소리나 북소리는 재주를 많이 부리지 않지만 농악에 없어서는 안 된다. 왜냐하면 징이나 북은 앞의 소리를 감싸주면서 농악의 전체적인 울을 둘러주기 때문이다. 농악의 근본 기둥을 세우는 것이므로 모두 감싸 아우른다.[20] 우리 조상들이 자연음에 가까운 것을 가장 아름다운 소리라고 평가했듯이, 악기의 인위적 개량보다는 자연의 소리에 가까운 음악을 연주하는 일에 더 가치를 두어, 악기를 만드는 재료 즉, 목(wood) · 혁(leather) · 죽(bamboo) · 금(iron) · 석(stone) · 사(thread) · 포(fabric) · 토(clay) 등을 중심으로 이용하기도 하였다.[10] 한편, 경우에 따라 전통 마을굿에서는 이와 같은 농악 악기 소리 외에도, 악기를 차지하지 못한 사람들은 놋대야 · 양푼 · 바가지 등 소리가 날 만한 생활도구들을 들고 나와 두들겨 쳐서 농악대와 함께 굿패를 이루어 집단적 신명을 구축하는 역할을 하기도 한다.[17]

III. 농악의 ‘신호음’ 전개 양상

사운드스케이프에서 ‘신호음’이란 의식적으로 들려져야만 하는 모든 소리를 말하며, ‘땅’과 ‘지도’의 관계로 보자면 ‘지도’에 해당하는 것이다. 이것은 어떤 공동체에 의해 ‘매개적 장치로서 의식화된 소리’를 말한다.

그러므로, 이 ‘신호음’은 소리를 인식하는 주체에게 어떤 주의를 발생시키며, 매우 정교한 코드로 구성되어 상당히 복잡한 메시지를 전달하기도 하고, 이에 대해 그것을 인식하는 인식의 주체는 이를 자기들 나름대로의 입장에서 해석을 할 수도 있다. 예컨대, 선박의 기적소리, 사냥할 때의 뿔피리, 자동차의 경적 등의 소리가 바로 이에 해당한다는 것인데, 이런 ‘신호음’은 같은 소리일지라도 지각하는 주체의 의식 및 문화적인 맥락 등에 따라서 신호음이 되거나 그렇지 않을 수도 있다.[1]

이런 측면에서, 공동체 제의 및 축제에서 농악은 신호음으로서의 역할과 기능을 한다. 즉, 한 마을에서 마을굿 · 당산제 축제를 연행할 때면, 마을 농악대는 먼저 길굿가락을 치면서 마을 안팎 골목을 누비며 제의와 축제의 시작을 알리고 흥을 돋우는 역할을 한다. 농악소리가 들리면 마을 공동체 주민들은 이 소리를 제의와 축제의 신호음으로 인식하게 되어, 마을 광장이나 제의 및 축제의 장으로 모여든다. 이러한 사례들은 우리나라 거의 모든 전통 마을굿/당산제에서 나타나는 공통적인 현상이다. 뿐만 아니라, 얼마 전까지만 해도 난장을 할 때 천막을 쳐 놓고 농악을 치면서 인근 마을을 순회하는 ‘길놀이’ 공연을 통해 난장을 홍보하여 모객을 하기도 하였다.[18] 이 길놀이는 남사당패들이 마을에 들어와 꼭두각시공연을 할 때에도 풍물잽이들이 마을의 골목을 돌아다니며 놀이판으로 유혹하고, 그 흥겨운 가락에 맞추어 동네사람들이 뒤를 따라가는 큰 행렬이 만들어져서 길놀이가 벌어진다. 농악소리는 사람들의 감정을 쉽게 자극하고 충동적인 움직을 만들어 내며 신명을 끌어 올리는 데에 매우 효과적이기 때문에 길놀이를 주도하게 되고,[15] 큰 놀이판이 벌어진다는 신호음이 된다. 씨름난장을 벌일 때에도 ‘Yeok Bal Jin Bo(역발진보)’라 쓰여진 대나무 씨름판대를 들고 농악대가 골목골목을 돌면서 풍물을 쳐서 씨름 난장이 열린다는 신호음을 알리기도 하였다.[15] 이러한 사례는 바로 농악이 마을 축제 및 난장에서 ‘신호음’으로 작동하였다는 것을 뜻한다.

한편, ‘농악의 판’ 안에서 낼 수 있는 모든 소리들 중에서 농악인들이 분명하게 인식하고 반드시 지켜야만 하는 농악의 ‘신호음’ 악기소리가 있다. 농악의 기본음은 대체로 ‘변주가락’에 대한 ‘기본가락’의 형태로 인식하고 있는데, 이 경우에 ‘기본가락’이 바로 ‘신호음’ 역할을 한다.

예컨대, 농악의 가장 기본이 된다고 할 수 있는 ‘삼채가락’의 경우, 이것을 인식하고 전승하는 방법은 각 농악-공동체와 시대-사회에 각각 다르게 전개되고 있다. 이 신호음은 농악을 인식하는 농악-공동체에서, 이를테면 경기도 양평 ‘강상두레패’의 사례에서 보면, 자진모리를 구음으로 “땅도 땅도 내 땅이다. 일본 땅도 내땅이다”[19]라고 인식하도록 가르침을 받았으며, 다른 농악-공동체에서는 또 다른 다양한 방식으로 가르치기도 한다.

‘신호음’의 인식과 표현에서는 어떤 소리를 어떤 방식으로 신호음이라고 인식하는가 하는 데에 그 포인트가 있다. 따라서, 농악의 이 신호음을 알아보기 위해서는 어떤 농악-공동체 구성원들이 전통적으로 어떤 농악 소리를 어떤 방식으로 배우고 전승해 왔는가를 조사해 보아야 가능하게 된다. 이는 같은 농악이라 하더라도 그 시대와 사람·주체에 따라 변화되기 때문에, 어떤 시기-주체의 경우를 분명하게 해야만 파악할 수 있게 된다. 똑같은 어떤 지역의 농악이라 하더라도, 그것을 그 지역 내부자 토박이가 인식하고 가르치는 방식과 외부자 국악인이 인식하고 가르치는 경우는 매우 다르게 변화하기 때문이다.

농악 전체의 소리는 그것을 교육하는 방식이 꽹과리 소리를 중심으로 교육하고 있을 뿐만 아니라, 농악의 전승 현장에서도 상쇠의 지시·지휘에 따라 공연이 이루어지고 있음을 불 수 있는데, 이러한 점은 상쇠의 꽹과리 소리가 농악의 전체 공연 영역을 지도 · 지휘하고 있다는 것이다. 이 점을 ‘사운드스케이프’의 관점에서 보면 농악은 소리중심, 그 중에서도 타악중심, 그 중에서도 꽹과리 중심, 그 중에서도 상쇠의 꽹과리 소리가 농악 세계 조율의 중심에 서 있음을 알게 된다.[20]

농악의 신호음이 구성되는 방법은 대체로 음의 반복 횟수 및 길이를 인식하는 것 외에도, 여러 가지 변수들 · 요인들에 의해 그 시기와 방법을 달리하여 구성된 여러 가지 신호음들이 있음을 알 수 있다. 그 신호음 구성에 작동하고 있는 요인들을 살펴보면, 첫째, 소리의 길이 및 반복 횟수를 염두에 두는 것(‘마치’ 등) 둘째, 공연 절차와 관련된 용(‘넘어가는가 · 인사굿’ 등) 셋째, 연행 방식에 근거를 두는 것(‘품앗이굿 · 각정굿’ 등) 넷째, 신호음 구성의 특징에 따른 것(‘도드래미 · 홑영산 · 접영산 · 영산다드래기 · 왼잔지래기 · 반잔지래기 · 벙어리삼채’ 등) 등으로 구분해 볼 수 있다.

IV. 농악의 ‘표식음’ 전개 양상

‘표식음’이란 신호음 중에서도 특정의 사운드스케이프를 ‘뚜렷하게 특징짓고, 그 음향적인 생활에 독자성을 주는 것’ 혹은 ‘공동체의 사람들이 특별히 존중하며, 주의를 기울이는 특질을 갖는 소리’를 말한다. 어떤 공동체의 소리-환경 활동에 있어서 어떤 소리가 그 공동체의 ‘표식음’으로 확립되는 경우, 그 소리는 그 공동체 구성원들이 ‘보호해야만 할 가치가 있다’라고 생각하여, 그것을 보존하고자 하는 대상이 되는 것이 많다.[1]

어떤 소리가 어떤 지역에서 어떤 시대에 ‘표식음’이 되는가 하는 것은, 오로지 그 지역의 역사와 문화의 ‘차이’에 의해 결정된다. 표식음은 배경-도형의 관계에서 신호음과 함께 ‘도형’으로 인지되는 경우가 많으나, 신호음과는 달리 듣는 사람이 그 소리를 보호해야 할 가치를 지닌 것, 즉 공동체의 질서를 유지하는 데에 반드시 필요한 것이라고 의식하는 소리이다. 예컨대, 교구의 범위가 지정될 때의 기준이 교회 종소리가 들리는 곳인데, 이때의 교회 종소리가 그 공동체에게 표식음이 된다. 또 중동에서는 사제가 사원에서 기도 시각을 알리는 목소리가 들리는 지역이 하나의 공동체가 되기도 한다. 요컨대, 쉐이퍼는 표식음에 대해 베토벤의 교향곡처럼 우리들의 역사에 새겨질 가치가 있는 소리라고 해설한다.[1]

농악의 경우, 이 표식음들은 대체로 국가 또는 시도 무형유산으로 지정 · 보호되어, 안정적으로 전승 · 전파되도록 제도화 되어 있다. 그것은 마치 베토벤의 교향곡이 오선보에 기록되어 세상의 과거에서 현재로, 독일에서 전 세계로 전파될 수 있게 되는 것과 마찬가지이다. 어떤 농악이 무형유산으로 지정되는 것 자체가 ‘보호해야만 할 가치를 지닌 것, 곧 공동체의 질서를 유지하는 데에 반드시 필요한 것’이라고 제도적으로 인정하는 것이기 때문이다.

이렇게 보면, 여러 지역의 농악들이 국가유산(국가무형유산, 시도무형유산)으로 지정 · 보호되고 있으며, 게다가 우리나라 농악은 UNESCO 인류무형문화유산으로도 등재(2014)되어 세계로까지 확장되었기 때문에, 이렇게 지정된 농악의 ‘표식음’들은 이제 우리나라에서만이 아니라 세계문화유산으로도 반드시 보호해야만 할 가치를 지닌 소리가 되었다. 곧 각 지역 공동체의 질서를 유지하는 데에 반드시 필요한 소리가 되고, 바로 각 지역 농악의 표식음으로 인식된 것이라고 할 수 있다.

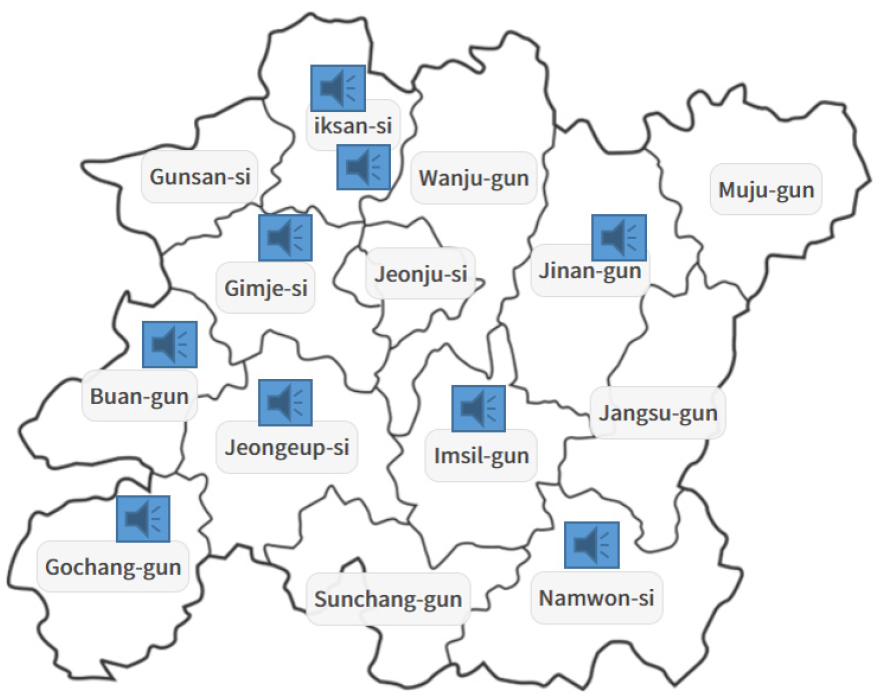

예를 들어 Table 3, Fig. 2에서와 같이 전북지역의 농악들은 각 지역만이 지니고 있는 독특한 표식음 형태를 무형유산으로 지정하여 보존 · 전승되고 있다. 물론 이 표식음은 쇠가락을 중심으로 하여 여기에 징가락 · 북가락 · 장구가락 등이 그 뼈대를 이루면서 구축되어 있다. 이 소리들에는 반드시 결부되어야만 하는 진법 · 춤사위 · 연기동작 등도 함께 일종의 ‘유사-표식음’ 형태로 보존 · 전승 · 전파되고 있다.[20]

Table 3.

Nongak field of intangible cultural heritage in Jeonbuk state.

V. 결 론

이상에서, 본 고는 한국농악을 주요 대상으로 하여, 머레이 쉐이퍼가 ‘사운드스케이프’ 분석을 위해 제시한 ‘기조음 · 신호음 · 표식음’이란 소리분석의 3가지 카테고리를 중심으로, 농악의 ‘사운드스케이프’ 전개 양상을 분석 · 해석해 보았다. 이에 본고는 다음과 같은 결과들을 얻게 되었다.

첫째, ‘기조음’으로는 천둥소리, 벼락소리, 바람소리, 빗소리 등이 농악에 반영되어 나타나고 있는데, 천둥소리는 징, 벼락소리는 꽹과리, 바람소리는 북, 빗소리는 장구가락에 각각 반영되어 인식되고 있는 것으로 나타났다.

둘째, ‘신호음’의 경우, 농악 소리 자체가 전통마을에서는 마을 공동체 제의 및 축제의 시작을 알리는 ‘신호음’이 된다는 것과, 농악의 연행 판에서는 상쇠의 꽹과리 중심의 소리를 신호음으로 인식하고 있다는 점이다. 이와 연관된 전승 내용들인 진법 · 춤사위·연기동작 등도 모두 여기에 연계되고 있음을 알 수 있다.

셋째, ‘표식음’의 경우는, 각 지역의 보호해야만 할 가치를 지닌 농악이 각각 그 지역의 주요 무형문화재로 지정 · 공지 · 보호됨으로써, 이 농악의 주요 소리들은 해당 지역의 ‘표식음’으로 자리를 잡게 되었음을 알 수 있다.

농악은 지극히 ‘소리중심’의 조율 방식, 그 중에서도 사물(징 · 꽹과리 · 북 · 장고), 그 중에서도 상쇠의 꽹과리 소리라고 하는 타악기 중심의 조율 방식을 강렬하게 취하고 있다는 점에서, 여타 다른 전통 공연예술 양식들보다도 사운드스케이프 중심적이다. 이러한 방향에서의 조율 방식은 문화적으로 그 나름의 독특한 지향성을 구성하게 되는데, 사운드스케이프 조율 방식에는 농악이 기반을 두고 있는 지역성을 잘 반영하는 측면도 보여주고 있다.

이상에 도출해낸 본 논의의 결과들은 우리나라 농악 분야에서는 처음으로 시도하는 ‘시론’으로, 본 논의의 결과가 이 연구 분야에 괄목할 만한 결과를 가져올 수 있는 것은 물론 아니지만, 학제적 연구 방향에서의 농악에 대한 접근과 논의는, 앞으로 농악의 세계 조율 방식을 포괄적으로 논의하는 데 있어서 유의미한 시도라고 생각한다. 향후 농악 기물에 대한 자연과학 및 공학 분야에서의 음향학적 연구 추진과, 인문 사회학 · 인류학 등 다양한 학문 분야에서의 좀 더 활발한 논의에 따른 새로운 결과들이 도출되기를 기대한다.