I. 서 론

국내 공동주택에서 바닥충격음 문제는 지속적인 사회적 관심의 대상이다. 특히 어린이의 뛰는 소리는 공동주택 소음 민원의 주된 원인으로 지목되고 있다. 조사에 따르면, 1986년부터 2024년까지 이웃 세대의 어린이 달리기 소음이 주요 민원 유발 소음원으로 계속해서 1위를 차지하고 있다.[1,2,3,4,5,6]

바닥충격음은 바닥에 가해지는 충격으로 인해 슬래브가 진동하고, 이 진동이 공기를 통해 전달되면서 발생한다. 이러한 진동은 슬래브의 휨, 국부 변형, 압축 및 팽창 운동 등 여러 형태로 나타날 수 있다.[7] 따라서 중량충격음을 효과적으로 저감하기 위해서는 바닥의 구조적 특성이 중요한 역할을 한다. 바닥 구조는 슬래브, 완충층, 마감재가 복합적으로 구성되며, 각 요소의 면적, 강성, 장단비 등이 충격음 저감에 영향을 미친다.[8] 또한, 천장면도 중량충격음 전달의 중요한 경로로 작용한다.[9]

현재까지 바닥충격음 저감을 위한 기술 개발 연구는 주로 벽식구조를 대상으로 진행되어 왔다. 특별히 수음실이나 바닥판의 고유진동수를 45㎐ 미만으로 제어할 수 있는 방법으로 이중바닥 등을 적용하는 방법이 제안된 바 있고,[10] 콘크리트 슬래브와 상부의 바닥구조를 일체화하여 휨 강성과 질량을 증가시켜 125 Hz 이하 저주파 대역의 바닥충격음을 저감시키는 방안도 제시된 바 있다.[11] 바닥구조 뿐 아니라 수음실 천장의 흡음력 증가를 통해 바닥충격음 차단성능을 향상시키는 방안 또한 그 효과가 보고된 바 있다.[12]

이처럼 벽식구조 공동주택에서의 바닥충격음 저감 기술 개발 연구가 집중적으로 수행된 것은, 해당 구조가 국내 공동주택에서 가장 널리 사용되는 구조형식이기 때문이다. 국내 공동주택이 벽식구조를 가장 많이 채택하게 된 배경은 경제성과 시공 효율성 등에 있다. Jung[13]에 따르면, 벽식구조는 라멘구조에 비해 공사원가와 시공 효율 측면에서 경제적이다. 라멘구조는 골조 공사 후 조적 및 미장 공사를 추가로 필요로 하지만, 벽식구조는 골조 시공 단계에서 외부 및 내부 벽체가 동시에 완성되므로, 별도 공정 과정이 줄어들어 시공 효율이 높아진다. 또한, 벽식구조는 실내에 보가 없어 주택 소비자는 시야가 가려지는 불편함을 없애고, 주택 공급자는 층고를 줄여 용적률 상승을 통해 수익성을 높일 수 있다. 이러한 이유로, 한국의 공동주택은 벽식구조가 점차 채택되었으며, 1980년대 이후 대부분의 아파트가 벽식구조로 건립되었다. 구체적으로는, 1980년대에는 철재 거푸집이 도입되었는데 이것이 벽식구조가 주호의 길이 방향에 설치되는 데 기여하였고, 1987년 이후 내진구조 규정이 적용되면서 길이 및 직각 방향으로 내력벽이 추가되며 벽식구조 확산이 가속화되었다.[14] 벽식구조는 Table 1에 나타난 바와 같이 세대 사이 및 세대 내부 벽체가 건축물의 기둥처럼 하중을 지탱하는 구조이다. 상자형 구조로도 불리며, 내력벽을 제거하면 건물 전체의 안전에 영향을 미친다.[14]

Table 1.

Classification of structural types in Korean multifamily residential buildings.

이처럼 벽식구조에서는 바닥충격음이 벽체를 통해 인접세대로 전달되는 반면, 라멘구조 또는 무량판구조에서는 라멘구조의 보와 기둥, 무량판구조의 기둥을 통해 전달되어 소음이 분산되는 효과가 있다고 알려져있다.[15] 아울러 기둥을 사용한 구조를 기반으로 하는 장수명 주택은 구조체와 분리 가능한 외피∙내장∙설비로 구성되어 건물의 생애주기 동안 유지관리가 용이하고 공간의 가변성이 뛰어난 주택으로, 이에 대한 기술개발과 제도 확립이 활발히 진행되고 있다.[16] 국토교통부는 라멘구조의 효과에 대해 알려져있으나, 이에 대한 명백한 성능 데이터가 부족한 실정이므로 이에 대한 검증 계획을 수립하고, 효과가 입증된다면 라멘구조 확산을 위해 용적률이나 높이제한 등 건축기준 완화를 추진하고, 바닥두께나 층고 등에 대한 최소기준 상향도 검토하겠다고 밝혔다.[17]

본 논문은 다음의 두 가지 목적을 토대로 작성되었다. 첫째, 국내 라멘구조 공동주택의 바닥충격음 차단 성능 연구 현황을 조사하여 어떤 연구가 진행되어 왔는지 개관하고, 앞으로 어떤 연구를 진행해야 하는지 그 방향성을 고찰하고자 하였다. 앞서 기술한 바와 같이, 관련된 연구 데이터가 부족할 것으로 예상되므로 라멘구조와 더불어 무량판구조 관련 문헌도 포함하였다. 둘째, 라멘구조 및 무량판구조 공동주택에 거주하는 거주자들의 소음 인식을 알아보았다. 이론적으로 보와 기둥이 소음을 분산시켜 바닥충격음 저감에 효과가 있다면, 이러한 효과가 거주자들의 소음 인식에는 어떻게 나타나는지 알아보고자 하였다.

II. 문헌조사

2.1 대상 문헌

먼저 국내 라멘구조 및 무량판구조 공동주택의 바닥충격음 관련 문헌 고찰을 수행하였다. 국내 문헌을 중심으로 분석함으로써, 해외 사례나 문헌과의 비교에서 발생할 수 있는 복잡성을 피하고자 하였다. 대상 문헌 검색을 위하여 학술연구정보서비스(Research Information Sharing Service, RISS), 한국학술정보(Korean Studies Information Service System, KISS), 학술정보포털(Data Base Periodical Information Academic, DBPIA), 국가과학기술전자도서관(National Digital Science Library, NDSL)을 사용하였다. 자료 수집 기한은 제한하지 않았고(검색을 시행한 2024년 9월까지), 검색에 사용한 핵심 단어는 ‘라멘’, ‘기둥’, ‘무량판’, ‘바닥충격음’이었다. 이와 같은 검색 전략을 사용해 기둥과 보를 사용하는 라멘구조 또는 기둥만을 사용하는 무량판구조 공동주택의 바닥충격음에 대한 문헌 고찰에 초점을 맞추었다. 학술지 및 학술대회 논문집에 출판된 문헌, 학위논문, 정부 및 공공기관 보고서 등 신뢰할 수 있는 출처에서 출판된 자료를 수집 및 분석하였다. 4개의 데이터베이스에서 총 95개의 문헌이 수집되었고, 중복 문헌을 제거하고 남은 문헌은 75개였다. 이에 대해 본 연구 주제에 맞는 내용을 다루고 있는지 1차 선별 작업을 진행하였다. 또한 상가건물에서 수행된 연구, 목조건물 대상으로 한 연구, 학술대회 발표요약문 중 연구의 목표나 방법에 대한 설명은 있으나 결과에 대한 설명이 부재한 경우, 바닥충격음 측정값은 있으나 직접 측정한 것이 아닌 경우(기존문헌에 제시된 결과값을 단순 참조한 경우, 또는 여러 연구결과를 병합하여 제시한 경우 등)을 제외하고 25건의 문헌을 2차 분석에 포함시켰다. 이들 중 동일한 연구에 대한 내용(예: 학술지 논문에 소개된 내용이 연구보고서의 일부 내용으로 포함된 경우 등)은 동일한 연구로 간주하여 최종 20건의 연구가 최종 분석에 포함되었다. 이들의 출판연도는 2004년부터 2023년까지였으며, 3개의 연구보고서, 5개의 학술지 논문, 8개의 학술대회 발표요약문, 4개의 학위논문으로 구성되었다.

2.2 문헌조사 결과

Table 2는 최종 분석에 포함된 문헌 중 실험실 조건이나, 목업건물, 또는 현장에서 바닥충격음을 차단 성능을 직접 측정한 연구들의 시험 건수(n)를 구조형식별로 나타낸 것이다. 먼저, 실험실 조건에서 구조체 모형을 사용한 연구를 살펴보면, 라멘구조체의 성능을 분석한 연구 2건과 무량판구조체의 성능을 분석한 연구 1건이 포함되어 있다. 이에 따르면 전반적으로 벽식구조보다 라멘구조 또는 무량판구조의 성능이 우수한 것으로 나타났다.[18,19] Kim et al.[18]은 세 가지 시험체를 사용하여 실험 연구를 수행하였다. 각 시험체는 동일한 크기[4 m(L) × 3 m(W) × 1.5 m(D)]와 두께(150 mm)를 가졌으며 성능 측정 결과, 벽식구조체는 58 dB, 동일한 조건에 텐션을 적용한 벽식구조체도 58 dB로 나타났다. 반면, 라멘구조체(모멘트 골조)는 53 dB로 측정되었다. 이 연구는 타 연구와 달리 중량충격음 성능을 L’n,Fmax,AW,H 지표로 평가하였으나, 세 구조체의 성능만 상대비교할 때 라멘구조체에서 성능 향상이 확인되었다. Chun et al.[19] 또한 세 가지 시험체를 대상으로 실험을 수행하였다. 각 시험체의 두께는 180 mm였으며, 경량 및 중량충격음 차단성능(L’n,AW 및 Li,Fmax,AW)을 측정하였다. 벽식구조체(사이즈 정보는 문헌에 명시되지 않음)의 경량충격음 성능은 76 dB, 중량충격음은 54 dB로 나타났다. 두 개의 무량판구조체 중 첫 번째는 4.5 m(L) × 4.8 m(W) 크기에서 경량충격음 70 dB, 중량충격음 51 dB로 측정되었고, 두 번째 무량판은 4.5 m(L) × 4.5 m(W) 크기에서 동일하게 경량충격음 70 dB, 중량충격음 51 dB로 나타났다. 이러한 경향성은 벽식구조는 충격력이 슬래브를 통해 벽체로 전달되는 반면, 라멘구조는 기둥과 보가 충격력에 의한 슬래브의 진동을 효과적으로 제어하기 때문인 것으로 논의되었다.[20] 하지만 실험실 조건에서 라멘구조나 무량판구조를 대상으로 수행한 연구의 수가 부족하다.

Table 2.

Number of samples by research method and structural type.

| Methods | Reference # | Number of samples collected | |||

| Rahmen |

Flat- plate/ Flat slab | Walled | Mixed | ||

| Laboratory condition | [18] | 1 | 2 | ||

| [19] | 2 | 1 | |||

| [20] | 1 | 3 | |||

| Mock-up building | [21] | 3 | |||

| [22] | 3 | ||||

| [23] | 2 | 2 | |||

| On-site measurement | [24] | 6 | 2 | ||

| [25] | 30 | ||||

| [26] | 12 | ||||

| [27] | 2 | 5 | |||

| [28] | 2 | 1 | |||

| [29] | 17 | 62 | |||

| [30] | 25 | 19 | 186 | ||

| [31] | 16 | ||||

| [16] | 4 | 4 | 2 | ||

목업건물에서 수행한 연구를 살펴보면, 라멘구조의 성능을 살펴본 연구 2건과 무량판구조 대상 연구 1건이 포함되었다. 이 중 라멘구조에 대한 바닥충격음 차단성능을 측정한 Kim et al.의 연구에 따르면[23] 라멘구조가 벽식구조에 비해 성능이 떨어지는 것으로 나타났다. 해당 연구는 59 m2 타입과 84 m2 타입 벽식구조(슬래브 두께 210 mm) 거실에서 중량충격음(Bang 및 Ball, Li,Fmax,AW)을 측정하였다. 59 m2 타입에서는 각각 50 dB(Bang), 47 dB(Ball)로 나타났고, 84 m2 타입에서는 53 dB(Bang), 48 dB(Ball)로 측정되었다. 라멘구조(슬래브 두께 150 mm)의 경우, 59 m2 타입에서는 55 dB(Bang), 51 dB(Ball)로 나타났으며, 84 m2 타입에서는 58 dB(Bang), 51 dB(Ball)로 측정되었다. 이러한 결과에 대하여 라멘구조가 슬래브 하부에 보가 존재하여 슬래브의 강성을 높이지만, 슬래브 두께가 벽식구조에 비해 얇아 굽힘 강성에서 벽식구조가 유리하기 때문일 것이라 보고하였다.

현장 측정 연구는 총 9건으로 다양한 슬래브 두께와 평면 면적 조건에서 수행되었다. 이 연구들은 라멘구조, 무량판구조, 그리고 벽식구조의 성능을 개별적으로 또는 비교하여 검토하였다. 라멘구조에서는 바닥면적이 증가할수록 중량충격음 차단성능이 향상되는 경향이 관찰되었는데, 해당 연구는 이에 대해 바닥판 강성 감소로 인한 고유진동수 저하와 관련이 있을 수 있다고 설명한다.[24] 반면, 경량충격음의 경우 실면적이 작을수록 저감효과가 더 크게 나타났다.[26] 구조형식별 비교는 슬래브 두께가 다르기 때문에 직접적인 비교는 어렵지만, 무량판구조(250 mm)가 벽식구조(180 mm 또는 210 mm)보다 우수한 성능을 보이는 결과[28,29]를 확인하였다. 예를 들어, Yoon[29]은 14개 현장의 79세대 거실에서 중량충격음 차단성능(Ball, Li,Fmax,AW)의 평균값을 제시하였다. 벽식구조의 경우, 슬래브 두께 180 mm에서는 거실 크기가 17.2 m2 ~ 33.6 m2였고, 33세대에서 측정된 평균값은 50.6 dB였다. 슬래브 두께 210 mm에서는 거실 크기가 19.4 m2 ~ 41.6 m2에 분포하며, 29세대의 평균값은 47.5 dB였다. 무량판 구조에서는 슬래브 두께 250 mm에서 거실 크기가 10.2 m2 ~ 33.4 m2였고, 13세대의 평균값은 45.6 dB였다. 슬래브 두께 275 mm에서는 거실 크기가 18.0 m2 ~ 29.5 m2였으며, 4세대에서 측정된 평균값은 44.5 dB였다.

아울러, 장수명 주택 실증단지를 대상으로 측정한 연구결과에 따르면 라멘구조(슬래브 두께 150 mm)가 벽식구조(210 mm)보다 더 나은 성능을 보였다.[16] 동일한 습식 상부 바닥구조 설치 조건에서 중량충격음 차단성능(Ball, Li,Fmax,AW)은 벽식구조가 47 dB, 라멘구조가 42 dB로 나타났다.

이러한 연구들이 모두 현장에서 수행되었다는 점을 고려할 때, 구조형식만의 영향으로 결과를 단정 짓기는 어렵다. 현장 조사의 특성상 다양한 변수를 완전히 통제하기 어렵기 때문이다. 따라서, 구조형식의 영향을 정확히 평가하기 위해서는 더 많은 누적 데이터를 기반으로 한 성능 비교가 필요하다. 또한, 이러한 현장 연구 데이터는 앞서 소개한 실험실 조건에서 통제된 환경에서 수행된 연구 데이터와 병행하여 분석되어야 할 것이다.

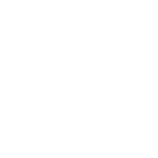

Fig. 1은 분석에 포함된 문헌 중 슬래브 두께와 함께 단일수치평가량이 제시된 결과값을 산점도로 표현한 것이다. 이 그래프는 전반적인 경향을 파악하는 데 참고할 수 있으나, 중요한 제한점을 고려해야 한다. 해당 그래프는 실험연구와 현장연구에서 수집된 모든 결과를 함께 보여주고 있으며, 실험연구의 경우 맨슬래브 조건에서의 데이터를, 현장연구의 경우 상부 바닥완충구조가 설치된 조건에서의 데이터를 포함하고 있다. 이러한 이유로, 이 그래프만으로 슬래브 두께와 바닥충격음 차단 성능 간의 명확한 관계를 설명하기는 어렵다. 이러한 한계점을 고려할 때, 향후 연구에서는 통제된 조건에서 여러 가지 조건별 영향을(슬래브 두께, 보나 기둥의 두께․위치․간격 등, 슬래브 상부 바닥완충구조 구성, 평면 구성 등) 분리하여 상세히 분석할 필요가 있다.

문헌분석결과, 라멘구조에서 중량충격음(Ball) 차단성능을 38 dB(Li,Fmax,AW) 까지 확보할 수 있는 것으로 나타났다. 그러나 이러한 성능수준은 현재 사후확인제도 도입과 함께 바닥충격음 단일수치평가량이 변경됨(Li,Fmax,AW → LiA,Fmax)에 따라 직접적인 대응에는 한계가 있기 때문에 참고수치로 봐야할 것이다.

구조형식별 모드 특성 차이를 관찰한 연구[32]에 따르면, 벽식구조는 63 Hz에서 1차 모드의 영향이 뚜렷한 반면, 라멘구조와 복합구조는 동일 주파수에서 다중 모드가 복합적으로 나타났다. 해석을 통해 라멘구조와 벽식구조의 고유진동수를 비교한 연구[33]에서는 라멘구조가 1차 고유진동수에서 더 높은 값을 보였으나, 고차 모드로 갈수록 벽식구조의 고유진동수가 증가하는 경향을 보고했다. 이는 구조형식에 따라 주파수 대역별 소음 저감 특성이 다를 수 있음을 시사한다. 한편, 해석적 연구를 수행한 연구들[34,35]은 라멘구조나 무량판구조에서 기둥의 위치 및 간격이 중요 변수임을 강조한다. 기둥의 위치가 슬래브 스팬 길이를 결정하고, 이는 1차 모드 고유진동수에 영향을 미쳐 저주파 대역 바닥충격음 레벨 저감에 유리한 조건을 만들 수 있기 때문이다.

거주자의 소음 인식에 관한 조사 연구도 수행되었다.[25,26,36] 특히 주목할 만한 결과로, 대부분의 충격원에 대해 중공슬래브가 적용된 무량판구조가 라멘구조보다 부정적 반응이 낮은 반면, 어린이의 달리기 소음에 대해서는 예외적으로 라멘구조가 더 높은 부정적 반응을 보인 연구가 있다.[36] 이러한 결과는 구조형식에 따라 특정 유형의 소음에 대한 주관적 반응이 다를 수 있음을 시사한다. 그러나 소음에 대한 주관적 인식조사를 수행한 연구는 3개에 불과하다. 이는 구조형식과 소음 인식 간의 관계에 대한 일반화된 결론을 도출하기에는 부족한 수준이다. 따라서 향후 연구에서는 보다 큰 규모의 표본을 대상으로 인식조사를 수행하여 구조형식에 따른 거주자의 소음인식을 더 깊이 있게 알아볼 필요가 있다.

III. 거주자 인식조사

3.1 인식조사 방법

공동주택 거주자의 소음 인식이 구조형식에 따라 어떤 차이를 보이는지 파악하기 위해 설문조사를 실시하였다. 이 조사는 공동주택 주거생활의 주요 불편사항인 생활소음, 실내 공기질, 생활폐기물/음식물쓰레기에 대한 거주자의 인식을 종합적으로 조사하는 과제의 일환으로 수행되었다. 2022년 8월, 전국 소재 공동주택에 거주하는 1,000명을 대상으로 한국갤럽조사연구소에서 온라인 설문조사 방식으로 진행하였다. 본 논문에서는 이 중 생활소음에 대한 인식조사 결과를 중점적으로 분석하여 제시한다.

응답자의 인구통계학적 특성을 살펴보면, 성별은 남성 510명, 여성 490명이며, 평균 연령은 45.3세(표준편차 11.0)였다. 주거지는 서울(270명)과 경기도(340명)에 집중되었으며, 주택 보유 형태는 자가 소유가 804명(80.4 %)으로 다수를 차지했다. 주택 평형은 30평형대가 51.8 %로 가장 많았으며, 거주 기간은 6-11년이 26.1 %로 가장 높은 비율을 보였다. 건축 연도는 2006 ~ 2010년이 17.3 %로 가장 많았다. 구조형식별로는 벽식구조 거주자 456명, 라멘구조 또는 무량판구조 거주자 173명, 자신이 거주하고 있는 공동주택 건물의 구조형식이 무엇인지 모른다고 응답한 인원이 371명으로 분류되었다. 조사 응답자의 인구통계학적 및 주택정보를 구조형식(벽식구조, 라멘/무량판구조, 모름)에 따라 분류하면 Table 3과 같다.

Table 3.

Participants’ characteristics by their apartments’ structural type.

응답자에게 현주택의 음환경에 대한 인식 조사를 알아보기 위해 제시된 문항은 Table 4와 같다. 수집된 응답 데이터의 정규성 검정 결과, 응답 데이터는 정규분포를 따르지 않는 것으로 나타나 기술통계량에는 평균값과 중앙값을 함께 표기하였으며, 집단 간 차이는 비모수 검정(Mann-Whitney U Test)을 사용하여 평가하였다. 통계분석은 jamovi 2.3.28.0을 사용하였다.[37,38,39]

Table 4.

Question items presented in the survey.

3.2 인식조사 결과

이웃세대 소음 발생 위치의 경우 벽식구조 거주자와 라멘/무량판구조 거주자 모두 ‘상부층 소음’이라고 응답한 비율이 가장 높았다(벽식구조 거주자 30.3 %, 라멘/무량판구조 거주자 28.9 %가 윗집 소음을 주요 불편사항으로 응답). 또한 두 집단 모두 ‘밤 시간대(20:00 ~ 05:59)’ 소음에 대한 불편감을 가장 높은 비율로 보고하였다(벽식구조 27.9 %, 라멘/무량판구조 23.7 %).

이웃세대 소음으로 인한 건강영향에 대한 인식은 두 집단 모두 ‘피곤함’을 가장 높은 비율로 보고하였다(벽식구조 34.9 %, 라멘/무량판구조 37.0 %). 그 다음 높은 비율은 ‘불면증 또는 수면장애’(벽식구조 25.4 %, 라멘/무량판구조 22.0 %)인 것으로 확인되었으며, 그 다음은 ‘분노조절의 어려움’(벽식구조 22.1 %, 라멘/무량판구조 19.7 %)으로 나타났다.

소음으로 인한 민원제기 형태를 묻는 문항에 대하여, 두 집단 모두 ‘경비실/관리실에 연락’하는 거주자가 가장 많았고(벽식구조 52.6 %, 라멘/무량판구조 48.0 %), ‘불만을 제기한 적 없다’고 응답한 비율이 그 다음으로 높았다(벽식구조 36.2 %, 라멘/무량판구조 37.6 %). ‘이웃에게 직접 연락하거나 방문’한다는 응답자도 높은 비율을 차지했다(벽식구조 25.2 %, 라멘/무량판구조 27.7 %).

전반적인 ‘이웃소음에 대한 불편감 수준’에 대한 두 집단 간 차이를 확인한 결과, 벽식구조 거주자와 라멘/무량판구조 거주자 사이에 통계적으로 유의한 차이가 확인되었다(U = 3795, p = .017; effect size = .192). 분석 결과, 벽식구조 거주자가 조금 더 높은 불편감을 보고하였으나, 효과 크기는 작았으며, 두 집단 모두 중앙값은 동일하게 4이었다.

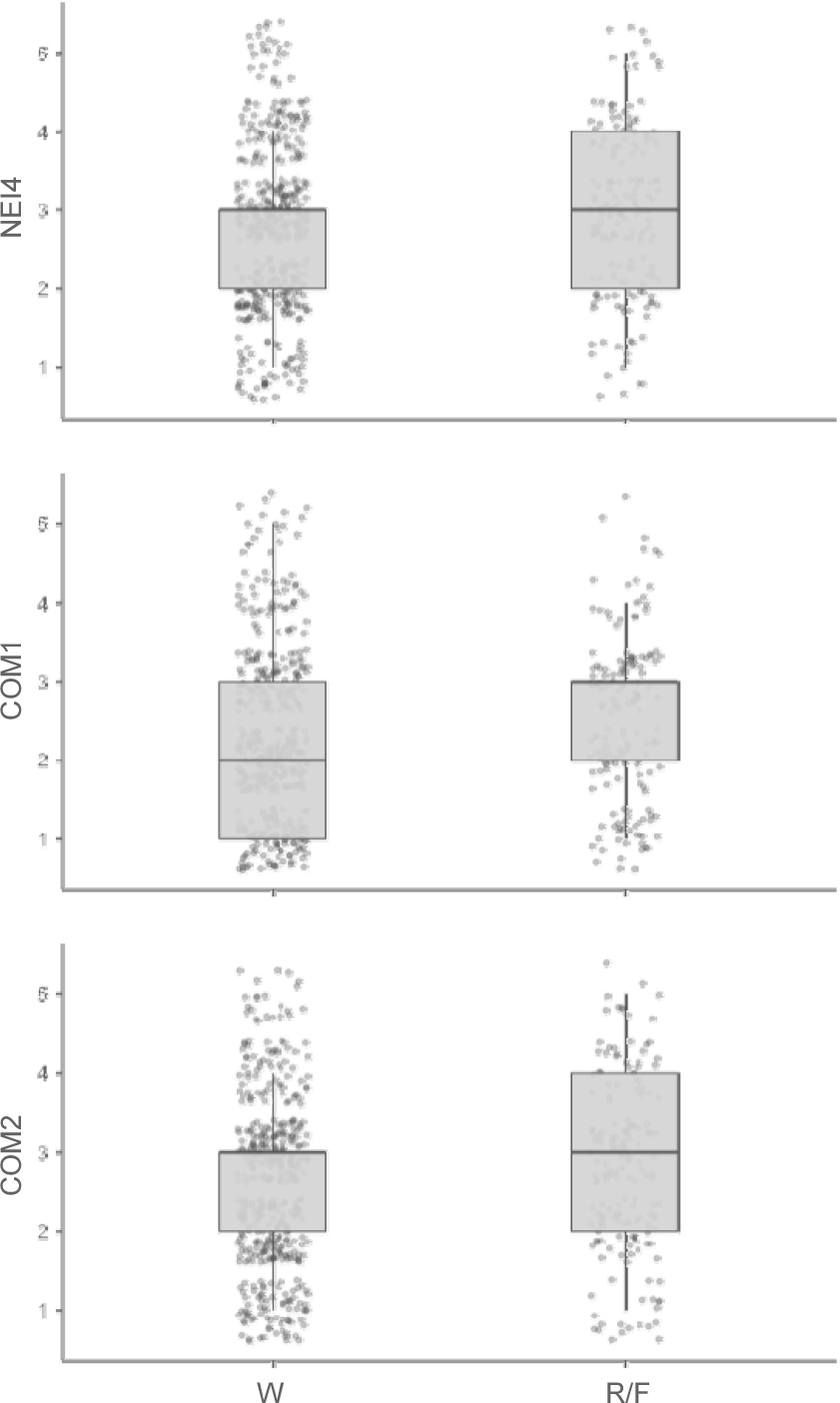

이웃소음의 주요 원인(소음원)별 거주자들의 인식 차이를 분석한 결과, ‘급배수 소음(NEI4)’, ‘승강기 소음(COM1)’, 그리고 ‘복도에서 들리는 이웃소음(COM2)’에서 통계적으로 유의미한 차이가 발견되었다. 이 세 가지 소음원에 대해 라멘/무량판구조 거주자들이 벽식구조 거주자들에 비해 약간 더 높은 수준의 부정적 인식을 보였다. Table 5는 이러한 집단 간 통계적 비교 결과를 상세히 보여준다. 본 응답 데이터는 정규분포를 따르지 않으므로 U통계량을 통해 두 집단의 분포 차이를 비교하였으며, effect size는 통계적 유의성(p값)과 별개로 실제 차이의 크기를 보여준다. 그러나 이러한 차이의 실질적 중요성은 제한적인 것으로 판단된다. Fig. 2에서 보여지는 바와 같이 비록 통계적으로 유의미한 차이가 관찰되었지만, 효과 크기가 작고 두 집단의 응답 중위값이 동일하다는 점을 고려할 때, 이 결과에 과도한 의미를 부여하기는 어렵다. 따라서 이 차이가 구조형식에 따른 소음 인식의 실질적인 차이를 나타낸다고 해석하기보다는, 향후 더 깊이 있는 연구가 필요한 영역으로 보는 것이 적절할 것이다.

Table 5.

Comparison of noise perception between residents of walled (W) and rahmen/flat-plate (R/F) structure apartments for each noise source.

IV. 논 의

본 논문은 공동주택 바닥충격음 관련 사회문제 개선을 위하여 보와 기둥을 사용하는 라멘구조가 어느 정도 효과가 있을지 가늠해보고, 향후 어떠한 연구가 필요한지 그 방향성을 고찰하기 위하여 수행된 두 가지 조사를 소개하였다. 첫째, 국내 라멘구조 공동주택의 바닥충격음 차단 성능에 관한 기존 연구를 검토하여 현재까지의 연구 동향을 파악하고 향후 연구 방향을 제시하고자 하였다. 둘째, 라멘구조 및 무량판구조 공동주택 거주자들의 소음 인식을 조사하여 건물의 구조형식이 거주자의 소음인식에 미치는 영향을 분석하고자 하였다.

문헌 고찰 결과, 구조형식에 따른 바닥충격음 차단성능에 대한 연구 데이터가 아직 충분히 축적되지 않은 것으로 나타났다. 현장 측정 데이터가 상대적으로 많았으나, 이는 다양한 변수들의 상호작용을 설명하기 어려운 한계가 있다. 따라서 통제된 조건에서의 주요 변수에 대한 체계적인 조사와 데이터 축적이 필요하다. 특히 보와 기둥을 사용하는 시험체를 대상으로 한 실험적 데이터 축적과 이에 대한 심층적 이해가 요구된다. 시험체 제작의 시간과 비용 제약을 고려할 때, 다양한 조건에 대한 해석 연구도 병행되어야 할 것이다. 더불어, 공동주택 층간소음 관련 제도의 변화 시기인 만큼, 활발한 논문 출판과 학술교류 등 여러 방법을 통한 연구자들 간 정보 공유 및 연구 결과의 확산이 중요하다.

거주자 설문조사와 관련하여, 본 연구에서는 응답자가 거주하는 주택의 구조형식을 집단 구분 변수로 사용하였다. 그러나 응답자가 제공한 정보의 정확성을 확인할 수 없다는 한계가 있다. 향후 연구에서는 실제 라멘구조나 무량판구조 공동주택 현장을 방문하여 정확한 구조형식 정보를 취득하는 것이 중요할 것이다. 또한, 본 연구에서는 여러 주거생활 불편요소 중 하나로 소음 인식을 조사하였기 때문에 심도 있는 질문지 설계가 어려웠다. 따라서 후속 연구에서는 구조형식별 거주자들의 소음인식에 대한 더욱 상세한 조사와 함께 정성적 분석을 위한 텍스트 분석이 병행되어야 할 것이다.

V. 결 론

본 논문은 라멘구조 및 무량판구조 공동주택의 바닥충격음 차단성능을 조사한 일련의 연구들에 대한 문헌고찰을 수행한 연구와, 라멘구조 또는 무량판구조 공동주택에 거주하는 거주자들의 소음인식이 벽식구조 공동주택 거주자와 어떻게 다른지 알아보기 위한 설문조사 연구를 소개하였다. 문헌고찰 결과 현장조사에 비해 실험실이나 목업건물과 같은 통제된 조건에서의 연구가 부족함을 확인하였다. 향후 보와 기둥을 사용하는 구조형식이 바닥충격음 저감에 어떠한 영향을 얼만큼 주는지 알아보기 위해 다양한 조건에서의 실험연구와 해석연구가 필요하다. 아울러 거주자들의 소음인식 조사 결과, 바닥충격음 보다는 이웃세대로부터 발생하는 급배수 소음, 승강기 소음, 공용 복도에서 들리는 이웃의 소음이 라멘구조 또는 무량판구조 공동주택 거주자들에게 불편을 야기하는 소음원으로 확인되었다. 본 연구는 설문 응답자에게 주택의 구조형식을 질문한 것으로, 향후 연구에서는 실제 구조형식이 확인된 현장에 방문하여 거주자들의 인식조사를 수행할 필요가 있으며, 추후 사후확인제 도입에 따른 구조별 차단성능 데이터와 거주자 인식 간의 상관성 분석에 관한 연구도 필요할 것이다.