I. 서 론

청한 음색을 내는 대금은 갈대청이 진동하여 특유의 음색을 발생한다. 이로 인해 오늘날까지도 많은 사람들에게 사랑받는 국악기 중 하나이다.

이 특유의 음색을 만드는 것 중에 하나가 갈대청이다. 대금에 부착한 갈대청은 Fig. 1과 같다. 갈대 속에 있는 얇은 막인데, 갈대밭 면적 축소와 환경오염 등으로 인해 갈대청 공급이 제한되고 있는 상황이다. 그래서 갈대청 대체 재료에 관한 연구가 필요하다.

그러나 기존에 발표된 논문들은 갈대청 음색에 대한 연구들로 이루어져있다. 2004년 12월 한국퉁소연구회에서 한국악기학으로 “대금 청의 효과에 대한 음향학적 연구”를 발표했다.[1] 이 논문은 갈대청 유무에 따른 음고와 배음성분의 변화에 대해 논하였다. 2006년 10월 게재한 멀티미디어학회논문지에서는 “대금의 청 울림에 따른 음색 및 노이즈의 변화에 대한 연구”를 발표하였다.[2] 이 논문은 갈대청 유무에 따라 배음성분의 변화에 대해 논하였다. 2024년 5월 게재한 한국음향학회 춘계학술발표대회에서는 산지별 갈대청 음색의 상관관계에 대해 밝혔다.[3] 즉, 기초 음색에 대한 논문들은 있으나, 대체 재료에 대한 연구가 진행되지 않은 상태이다.

그래서 본 연구는 대금연주자들에게 설문조사를 해서 그 내용을 기반으로 재료를 선별하고 물성과 음향의 상관관계를 통해 선별하고자 한다. 본 논문은 국악에 기초 자료로 활용될 수 있을 것으로 기대한다.

II. 사전조사

갈대청에 대한 의견을 구하고자 국립국악원 소속 대금 연주자(정악단․민속악단․창작악단) 20명에게 설문조사를 실시했다. 이 인원은 전체 대비 약 70 % 이상의 인원이기 때문에 신뢰할 만하다.

- 대금 연주자: 20명(정악단: 10명, 민속악단: 4명, 창작악단: 6명)

- 연주자 경력: 20년 차 이상(7명), 16~20년차(6명), 11 ~ 15년차(1명), 6 ~ 10년차(1명), 1 ~ 5년차(5명)

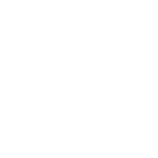

갈대청 선정 기준은 Fig. 2와 같다. 갈대청 선정 기준에 관해 물어봤다. ‘연주해서 음색(22 %)을 들어보거나 만져봐서(19 %) 두께로 결정한다.’고 했다. 또, 다른 의견은 ‘자글자글한 촉감 등으로 결정하거나 탄력성(17 %)으로 판단한다.’고 했다. ‘비닐처럼 늘어지지 않지만, 탄력이 있는 갈대청을 선호한다.’고 했다. 그리고 ‘갈대청을 만져서 바스락거리는 소리(11 %)가 나는 지를 확인했고, 빛깔(13 %)은 약간 은색이 나면서 반투명한 청이거나 약간 갈색빛이 나면서 반투명한 청을 선호한다.’는 의견이었다. 종합해 보면 각자의 오감으로 갈대청을 평가해서 사용하고 있었다.

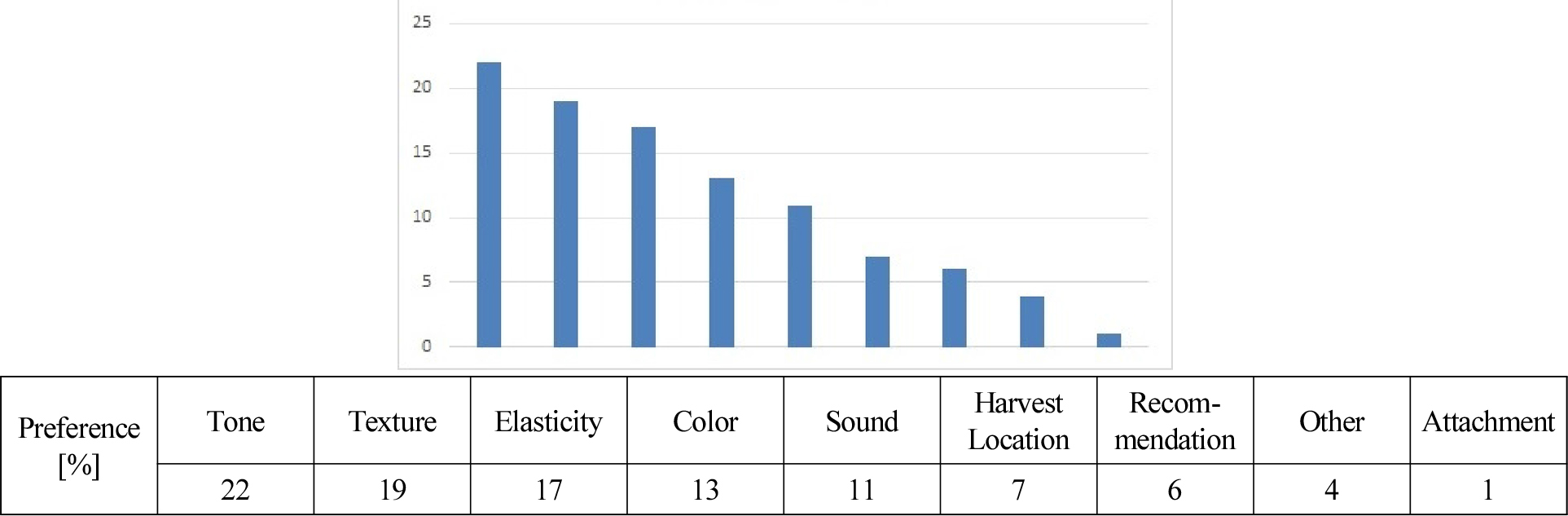

연주자들이 구입했던 곳과 채취한 곳의 갈대청 음색 선호도는 Fig. 3과 같다. 대금 연주자들은 B 갈대청을 가장 선호(57 %)하였고, 그다음으로 A를 선호(25 %)하였다. 구별이 안 된다는 의견이 7 %로 미비하므로 평가를 신뢰할 만하다고 판단했다.

연주자들의 선정기준과 음색 선호도에 따라 A와 B 갈대청의 물리적인 성질을 비교하고, 음향적인 상관관계를 도출하여 대체 재료의 특성을 분석하고자 한다.

III. 갈대청의 물리적 특징

연주자들이 선호하는 A와 B로 물리적 특징을 살펴보고자 한다. 실물 비교는 Tables 1, 2와 같다.

Table 1.

Physical comparison of galdaecheong in A and B samples.

| Level | Group | Photo of galdaecheong |

|

A galdaecheong quantity: 20 | 1 |  |

| 2 |  | |

| 3 |  | |

| 4 |  | |

|

B galdaecheong quantity: 20 | 1 |  |

| 2 |  | |

| 3 |  | |

| 4 |  |

Table 2.

Detailed comparison of galdaecheong between A and B samples (width, thickness, weight).

| Level | Width | Thickness | Weight |

| A galdaecheong | 14.9 mm | 0.018 mm | 0.06 g |

| B galdaecheong | 11.4 mm | 0.013 mm | 0.04 g |

| Difference | ▲3.5 mm | ▲ 0.005 mm | ▲ 0.02 g |

인장강도와 탄성율과 연신율은 고분자연구소에 의뢰하여 진행하였다. 실험에 사용했던 기기와 조건은 Table 3과 같다. 기기는 Universal Testin Machine(Instron 3367)이고, 본 연구실 온도는 25 ℃(또는 298 K)이고, 상대습도는 45 %로 표준에 속하는 연구실 환경이었다. 시료가 잘 찢어지는 특징이 있어서 지간거리는 40 mm 정도로 설정하였고, 잡아당기는 힘의 속도는 1 min 당 5 mm/min씩 늘어나게 하였고, 최대힘은 500 N이었다.

Table 3.

Measurement conditions of the material property analysis equipment.

| Model name | Universal Testin Machine (Instron 3367) |

| Speed | 5 mm/min | |

| Maximum force | 500 N | |

| Temperature and humidity | 25 ℃ (or 298 K), 45 % | |

| Span distance | 40 mm | |

| Elastic range | 0.05 % ~ 0.25 % |

인장강도, 인장탄성율, 연신율 비교 결과는 Table 4와 같다. B 갈대청이 폭도 좁고 두께도 얇지만 인장강도(37.06 N/mm2)와 탄성율(1156.4 N/mm2)이 더 높은 것을 확인할 수 있었다.

Table 4.

Detailed comparison of galdaecheong between Samples A and B.

| Tensile strength | Tensile modulus | Elongation | |

| A-galdaecheong | 18.54 N/mm2 | 724.15 N/mm2 | 5.68 % |

| B-galdaecheong | 37.06 N/mm2 | 1156.4 N/mm2 | 9.20 % |

| Difference | ▲18.52 N/mm2 | ▲ 432.25 N/mm2 | ▲ 3.52 % |

탄력성을 기준으로 소재의 특징을 검토하고자 한다. 탄성계수를 확인하기 위해 1 GPa로 단위 환산하면 갈대청의 탄성률은 약 0.7 GPa ~ 1 GPa이다.

이것과 유사한 것은 플라스틱 소재이다. 예를 들어 low-density polyethylene, polyether ether ketone, polypropylene, polyethylene terephthalate 등으로 추릴 수 있는데, 세부 탄성 값은 low-density polyethylene는 1.08 GPa이고, polyether ether ketone는 1.1 GPa이고, polypropylene는 1.14 GPa ~ 1.55 GPa이고, polyethylene terephthalate는 2.76 GPa ~ 4.14 GPa이다.[5] 살펴본 결과, low-density polyethylene가 범주에 드는 것을 확인할 수 있었다. 그래서 low-density polyethylene와 갈대청을 시뮬레이션으로 공진주파수를 확인하고 음향 특성을 비교하고자 한다.

IV. 시뮬레이션 분석

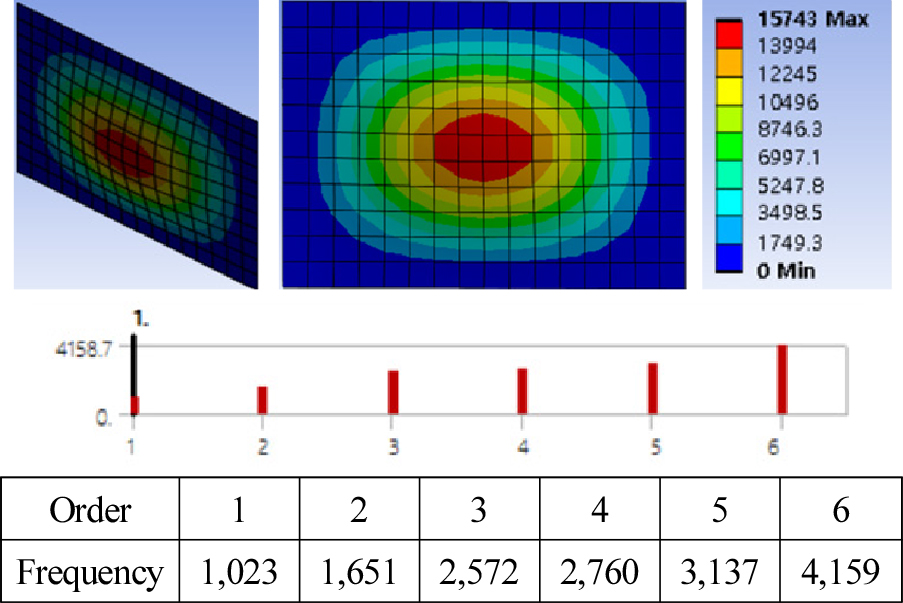

시뮬레이션 프로그램(ansys2022 R2)의 경계조건은 모서리 4곳을 fixed support로 사용하였고 물성 기반으로 갈대청 특성을 분석하였다. 시뮬레이션으로 예측하여 기본값을 추정하고자 한다.

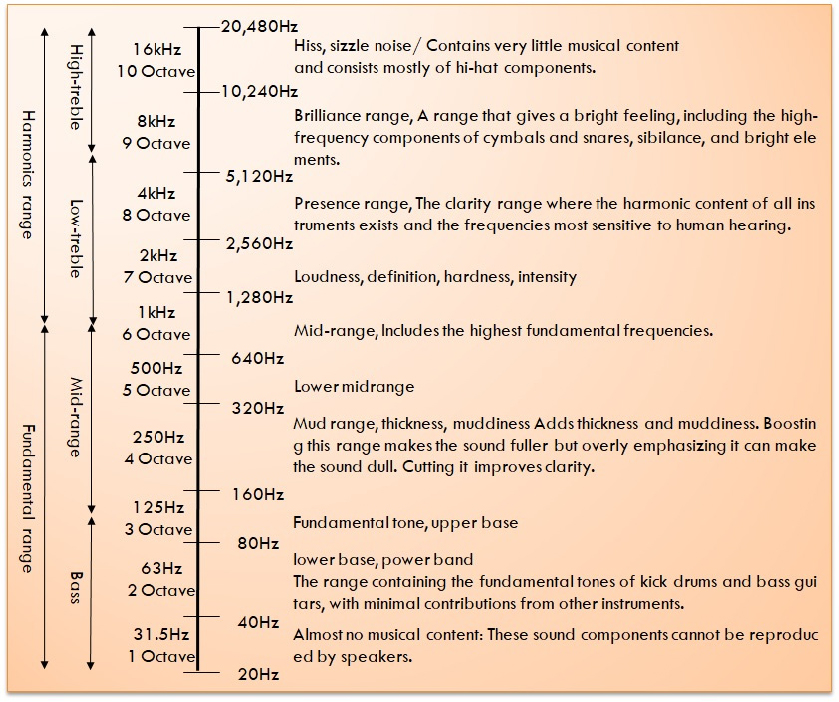

그래서 Fig. 4를 살펴보면, 1차는 1 kHz이고, 2차는 1.6 kHz이고, 3차는 2.5 kHz이고, 4차는 2.7 kHz이고, 5차는 3.1 kHz이고, 6차는 4.1 kHz으로 공진주파수가 발생했다. 이걸 기반으로 갈대청 특성의 공진주파수 기반으로 분석할 음고를 분류하고자 한다.

Ⅴ. 음향 분석

5.1 측정 개요

갈대청의 음색을 분석하기 위해 Table 5의 조건으로 스튜디오에서 녹음하였고, 마이크와 대금과의 거리는 30 cm 떨어져 있고, 바닥으로부터의 마이크 높이는 96 cm이다. 마이크로 수음한 스케일 연주를 한음씩 3번 반복하여 측정하였다. 분석 프로그램은 스마트오피스 5.3.0을 사용하였다.

Table 5.

Measurement information.

5.2 음향 분석

국립국악원에서 발표한 국악연구보고서(2008) 기준에 따라 측정 음고의 센트 차이를 확인하여 검토하였다.[6] 그래서 Table 6와 같이 50 센트 이하의 근접음명을 확인하였다.

Table 6.

Comparison of measured pitch and reference pitch.

음향임피던스 분석하기 위한 설정 값은 Fast Fourier Transform(FFT) 사이즈는 32768 샘플이고, 해상도는 2.9 Hz이고, 오버랩은 50 %로 하였고, 윈도우는 해밍을 하였다.

하모닉스 주파수를 확인하여 시뮬레이션 값과 비교하여 분석할 음고를 분류하고자 한다. 시뮬레이션의 공진주파수는 1 kHz ~ 4 kHz이다. 해당 공진 주파수에 따른 실측값의 음고를 검토하고자 한다.

분석결과는 Table 7과 같다. 저취 부분의 太(태)부터 仲(중)의 3차 공진 주파수에서 확인되었고, 평취 부분에서는 林(임)부터 㳞(중)은 2차 공진 주파수에서 확인되었고, 역취에서는 淋(임)부터 㳲(태)까지 1차 공진 주파수에서 확인되었다. 앞서 언급한 부분에 갈대청의 음색이 두드러질 것으로 예상한다.

Table 7.

Results of acoustic impedance analysis for each fingering method of the Jeongak daegeum.

1/3 옥타브 분석 설정 값은 주파수 범위는 20 Hz ~ 20 kHz이고, 샘플링 레이트는 48 kHz이고, 블록 크기는 65536이고, 대역폭은 18,750 Hz이고, 블록 시간은 1.3 s이고, 주파수 해상도는 0.7 Hz이고, 윈도우는 해밍으로 하였다.

A와 B갈대청과 C(low-density polyethylene)를 Table 8과 같이 비교하였다. A갈대청은 역취(임․남)에서 평균 2.2 kHz ~ 20 kHz 구간에서 비교적 음압이 상승하였고, B 갈대청은 평취(남․무․중)와 역취(임․무)에서 평균 2.9 kHz ~ 16 kHz 구간에서 음압이 상승하였다. C는 저취(고․중)와 평취(임)와 역취(황)에서 평균 1.5 kHz ~ 4.7 kHz 구간에서 음압이 상승하였다. 갈대청은 음압 상승 구간이 8 kHz 이상이었고, low-density polyethylene는 8 kHz 이하인 것을 확인할 수 있었다.

Table 8.

Results of 1/3 octave comparison analysis between samples A and B, C.

Fig. 5를 살펴보면 8 kHz 구간은 치찰음은 닿소리로 ㅅ,ㅆ 등을 발음할 때 치아의 좁은 틈으로 소리가 발생하면서 생기는 마찰음이다. 대금의 특유한 음색이 치찰음 성분으로 판단된다.

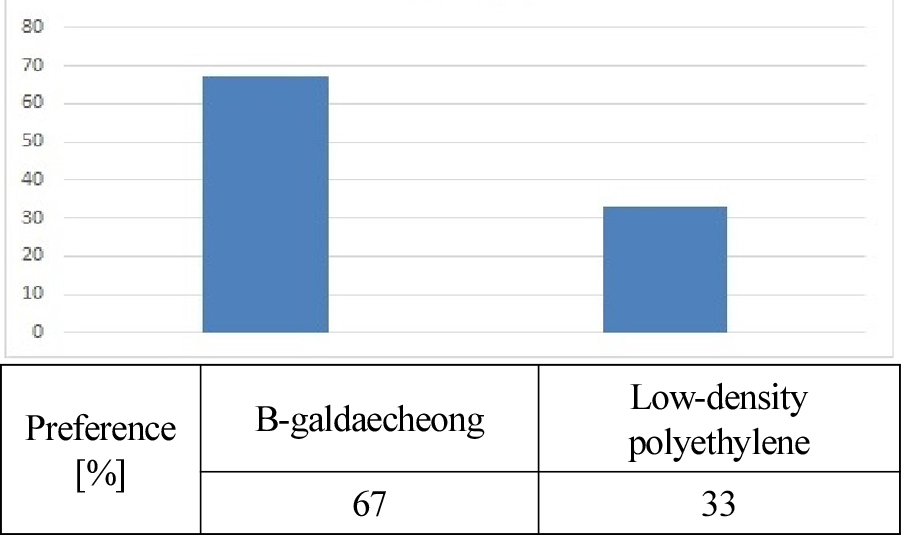

5.3 갈대청 음색 선호도 조사 결과

앞전 사전조사에 참여한 사람들과 동일한 인물이 참여하였다. Fig. 6을 살펴보면, 대금 연주자들은 B 갈대청을 가장 선호(67 %)하였고, low-density polyethylene는 33 % 선호하였다. 의견으로는 ‘저품질의 갈대청 소리가 나서 탄력성이 떨어지는 것 같다.’는 의견이었다.

VI. 결 론

본 논문에서는 갈대청 대체 재료에 관한 연구를 진행했다. 갈대밭 면적 축소와 환경오염 등으로 인해 갈대청 공급이 제한되고 있는 상황이고, 갈대청 음색 연구만 있고, 대체 재료에 관한 연구가 없는 상황이었다. 그래서 대금연주자들에게 설문조사를 해서 그 내용을 기반으로 재료를 선별하고 물성과 음향의 상관관계를 통해 선별하여 기초 자료를 삼고자 하였다.

연주자에게 갈대청 선정 기준을 설문조사 했더니 탄력성(17 %)이 중요하다고 확인했고, 음색 선호도는 B 갈대청을 가장 선호(57 %)한다고 하였다.

물성은 B 갈대청이 폭도 좁고 두께도 얇지만 인장강도(37.06 N/mm2)와 탄성율(1156.4 N/mm2)이 더 높은 것을 확인할 수 있었다. 연주자가 선호하는 기준과 물성을 봤을 때 탄력성과 관련이 있다고 판단했다. 탄성계수를 확인하기 위해 탄성률을 비교하였더니 갈대청의 탄성률은 약 0.7 GPa ~ 1 GPa이고, 대체 재료 중 low-density polyethylene는 1.08 GPa로 유사한 것을 확인할 수 있었다.

음향 분석은 1/3 옥타브로 분석했더니 A 갈대청은 역취(임․남)에서 평균 2.2 kHz ~ 20 kHz 구간에서 음압이 상승하였고, B 갈대청은 평취(남․무․중), 역취(임․무)에서 평균 2.9 kHz ~ 16 kHz 구간에서 음압이 상승하였고, C(low-density polyethylene)는 저취(고․중), 평취(임), 역취(황)에서 평균 1.5 kHz ~ 4.7 kHz 구간에서 음압이 상승하였다. 즉, A와 B갈대청은 8 kHz 이상인 치찰음 성분이 포함되어 있고, C는 8 kHz 이하여서 치찰음 성분이 포함되지 않는 것을 알 수 있었다. 청음으로도 확인이 되었다.

대금 연주자들에게 청음 평가를 하였다. C는 비교적 적은 선호(33 %)였지만, 갈대청과 유사하다는 평가를 받았다. 의견도 ‘저품질의 갈대청 소리가 나고 탄력성이 떨어지는 것 같다.’는 의견이었다. 이 자료는 대체 재료 연구에 기반이 될 것으로 기대된다.